装いとコミュニケーションをテーマに、アートの領域でファッションを問い続けてきた西尾さんは、「高齢者と孤立」をテーマに、3年間浦安藝大プロジェクトに関わることになった。浦安藝大をその名の通り大学に見立て、実験的なファッションのカリキュラムを組みプロジェクトに落としこむことに。

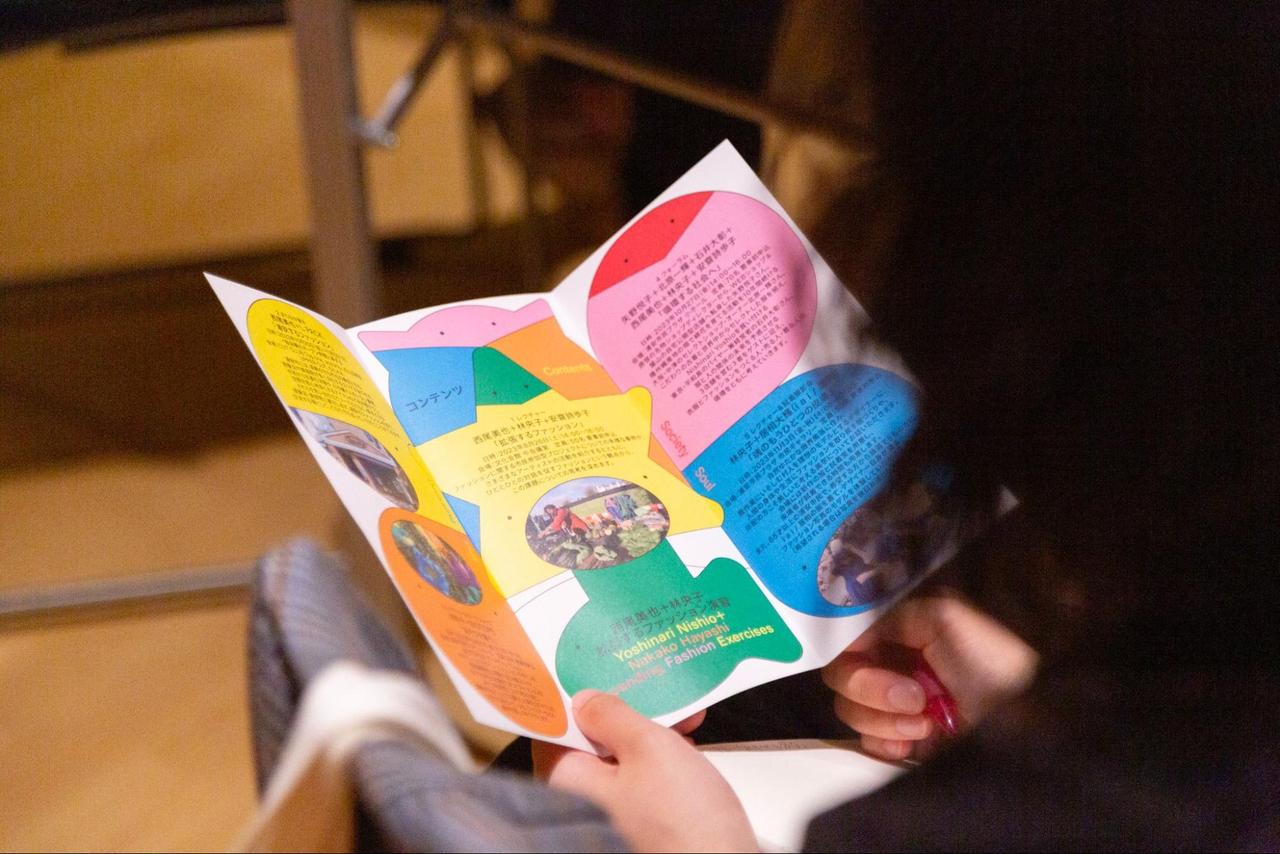

プロジェクトを実現するため、さまざまなファッションを実践する人たちを取材しながらファッションの可能性を拓く活動を展開している林央子さんをキュレーターに迎え、さらにケアの観点からファッションを研究する安齋詩歩子さんをリサーチャーとして招き、プロジェクト「拡張するファッション演習」を立ち上げた。

ファッションは「高齢者と孤立」という課題に、どう立ち向かえるのか。ファッションを自分ごとに落としこみ活動している人たちをゲストに招き、浦安市民と共に学び合いの場が開かれた。

1限目 拡張するファッションとは?

そもそも「拡張するファッション」とは何か。8月26日(土)に浦安市文化会館で開催された第1回目のレクチャーでは、プロジェクトの主題である「拡張するファッション」を紐解きながら、ファッションに関わるさまざまなプロジェクトの事例を紹介し、ファッションに対する固定観念をほぐしていった。

「拡張するファッション」は、林さんが2011年に出版した同タイトルの書籍がもとになっている。もともとファッション雑誌の編集者として毎年パリコレを取材するなど、ファッションの最前線で活躍されていた林さん。さまざまなデザイナーやアーティストを取材する中で、自分の興味に基づいてファッションと向き合っている人たちに出会い、彼らの実践を本にまとめた。

「拡張するファッション」とは、ファッションを捉え直すことであると、林さんは語る。林さんがキュレーターとして「拡張するファッション演習」で伝えていきたいことを言葉にしたものがこちらだ。

ファッションは若い人のためだけでない、みんなのもの

ファッションは服だけでない

ファッションは空間を居心地よくするもの(例えば生け花もファッション)

ファッションは人と人のつながりを作る

ファッションは生きる力であり、エネルギー

ファッションは毎日のアートそんなファッションを考えてみませんか?

ファッションという言葉を聞くと、おしゃれな人や若い人だけが語れるものと思いがちだが、暮らしと共に誰もがファッションと関わっている。装うことで日々を彩り、人との対話を生み出すきっかけとなるファッションは、高齢化社会が生む諸問題に変化を起こす糸口にもなるかもしれない。

レクチャーでは、実際に生活や表現とファッションを結びつけて活動されているデザイナーやアーティストの事例が紹介された。「高齢者こそ美しい」と、限界集落で共に暮らす村民に向けた服作りをしているi a i / 居相。装いを遊びとして拡張するBIOTOPE。手作りの服こそ安く提供するべきだという信念のもと「途中でやめる」というリメイク服を作る山下陽光さん。捨てられた服をつぎはぎにリメイクして、モダンなスタイルが流行していた90年代に風穴を開けたスーザン・チャンチオロなどなど。

西尾さんも西成のおばあちゃんたちとファッションブランド「NISHINARI YOSHIO」を立ち上げるなど、ファッションの可能性を拡げている一人だ。

さらに、アートプロジェクトの可能性を感じられる事例として、日比野学長の「明後日朝顔プロジェクト」が紹介された。越後妻有の廃校になった小学校の屋上よりも朝顔を高く伸ばそうと始まったプロジェクトは、はじめて現地を訪れる日比野さんを歓迎しようと、越後妻有の市民たちが花を植えて待っていてくれたことがきっかけで始まった。

「これも表現のひとつではないか」とプロジェクトが始まり、朝顔の花が咲き秋に種がとれると「来年も朝顔を育てよう」とプロジェクトは続くことに。さらに越後妻有の人が水戸芸術館に収穫した種を運び、さらに全国各地へと朝顔の種と共にプロジェクトが広がっていった。

花を育てるという日常の行為が、少しの非日常性を伴って、人と人を、土地と土地を繋ぐ。それをアートと呼んでもよいのなら、ファッションにもきっと、同じ可能性があるはずだ。

2限目 あそびを装う

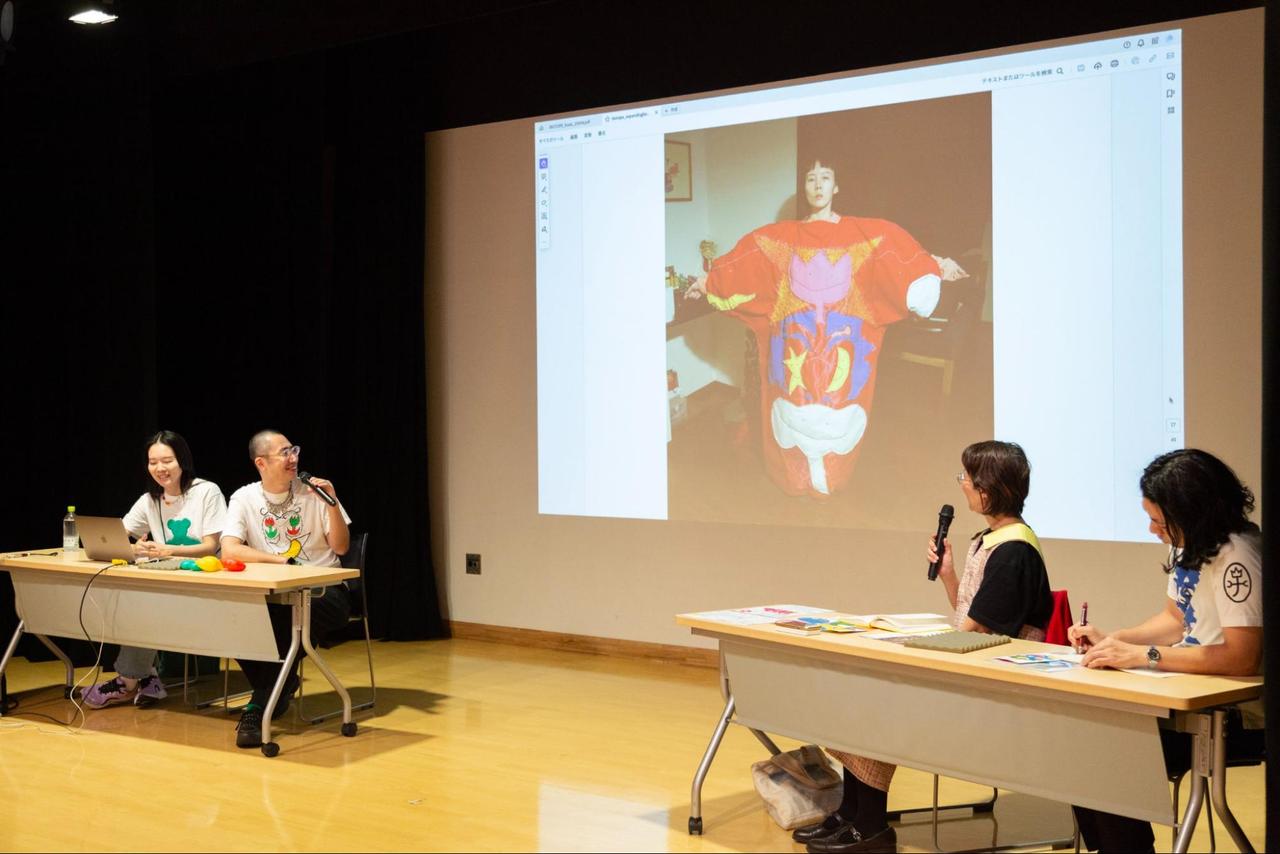

10月20日(金)に浦安市民プラザで開催されたワークショップ「あそびを装う」。ゲストは、第1回目のレクチャーでも紹介されていたBIOTOPEだ。グラフィックデザインとファッションの領域を横断している彼らは、2023年6月には渋谷パルコで展覧会を開催し、欧州最大のコンペティション「ITS(イッツ)」のアートワーク部門でグランプリを獲得するなど、注目を集めているユニットでもある。

BIOTOPEが作る作品のコンセプトは「ウェラブル・トイ(装うことができるおもちゃ)」。カラフルで可愛いおもちゃのような服を作る彼らは、遊びでファッションの領域を拡げている。

「遊び」は、ファッションを考える上でも大切な要素になる。「遊びで生まれる楽しい気持ちとか、ワクワクすることは、年齢を問わず大事なことです」と林さん。特にファッションや装いには、日常の中で誰もがワクワクできる可能性を秘めている。

まずはBIOTOPEのレクチャーから。

もともとグラフィックデザイナーとして活躍していたBIOTOPEは、coconogaccoでファッションを学んだ。coconogaccoは中学生からおばあちゃんまでが通うファッションを学べる場で、技術というよりもファッションの発想を学ぶアート性の強い服作りを教えている学校だ。

グラフィックの仕事を並行しながら断続的に3年間通い、今のBIOTOPEのスタイルが作られていった。

ファッションの技術を持たないなか、1年目は素材やマテリアルの実験でどう服を作っていくかを試しながら、次第に色や形に向き合っていくように。

2次元のデザインの可愛さをキープしたまま3次元の服へと立ち上がらせるため、服に綿を入れてハリを持たせたり、着脱ができるようにファスナーをつけたりと、今のスタイルに繋がるアイデアを実験していった。

普段アートディレクターとしてカメラマンやスタイリストと協業して仕事を実現するやり方をファッションの制作にも応用し、パタンナーや縫製の方の人の力を積極的に借りることに。現在も多くのアーティストとコラボしてものづくりをしている。

グラフィックデザインの観点からファッションを捉え直したことで、BIOTOPEの唯一無二の世界観と作品が作られていくことに。何よりも作品には「楽しい!」が溢れている。「素材と素材の間を行き来きしたり、平面と立体を行き来きしたりと、楽しく工作する延長で新しい発見をしながら服作りをしているところに、創造のヒントがもらえる」と西尾さん。

また、グラフィックデザイン出身のBIOTOPEがファッションの作品を作り始めたように、例えば浦安の美容師がファッションのアイデアを気軽に試せるような、誰もがファッションを自分のものとして楽しめる社会を想像できるとも。「浦安でもそういうことができそう」と、手応えを得ていた。

レクチャーの後は、アクティビティブランケットから着想を得たという、トートバックをコラージュするワークショップが開催された。アクティビティブランケットとは、ブランケットにチャックやボタンやボンボンなどいろんなものがついていて、子どもや高齢者が手遊びで触っているうちに、心を落ち着かせたり集中力を高めたりするものだ。

BIOTOPEのキャラやデザインがプリントされた布やファスナー、スナップボタン、紐などの素材を真っ白なトートバックにコラージュして、自分だけのオリジナルトートを作っていく。

はじめは「こんな可愛い布にハサミを入れるのはもったいない!」とためらっていた参加者のみなさんも、5分も経てば布にザクザクとハサミを入れ出して、夢中でコラージュしていく。すべて創造は破壊から生まれる。

金具をスナッフボタンでとめてストラップをつけられるようにしたり、チャックを取手のようにトートバックにつけたりと、コラージュする中でさまざまなアイデアが飛び出していた。「それ素敵!」と、他の参加者のアイデアに刺激を受けてお互いのクリエイションが呼応し、トートバッグが作られていく。

「ここにスナップボタンをつけて見るのはどうだろう?」「この色の紐にはこの色のビーズを通したい」と、夢中で遊ぶうちに可愛いオリジナルトートバッグができあがった。

今回はBIOTOPEが素材をすべて用意してくれたが、家にある着古した服も、溜まりがちな予備のボタンも素材として使えるはずだ。「古着処分大会」と題して、友達や家族と一緒にトートバッグを作るのも楽しそうだ。

BIOTOPEのレクチャーと共に、自らの手を動かして布を切って貼ってトートバックをデザインしたことで、新たなファッションの「手触り」を感じられたワークショップだった。

レポートは3〜4限目、そして課外授業へと続く……。

text: Lee Senmi

edit: Tatsuhiko Watanabe