課題への取り組み

課題とは

Outline

浦安藝大はアートを通して浦安市の地域課題に取り組むプロジェクトです。市役所を起点としたリサーチにより、まずは浦安市のもつ課題を共に考え、共有することを大きな意義としています。そして課題へのアプローチを模索し、関心を寄せる人たちの異なるアプローチや考え方を混ぜ合わせて、協働の可能性を探ります。また、活動を通して出会った市民の方からいただいた課題や課題を持つ場にも取り組めるような発展を目指しています。

2023年度は「防災と水害」「高齢化と孤立」という課題に加え、「埋立地」「浦」などの浦安市の土地的背景に基づくテーマや、「食」「あきない」など浦安市の生活に根付く文化を取り上げたプログラムを展開しました。

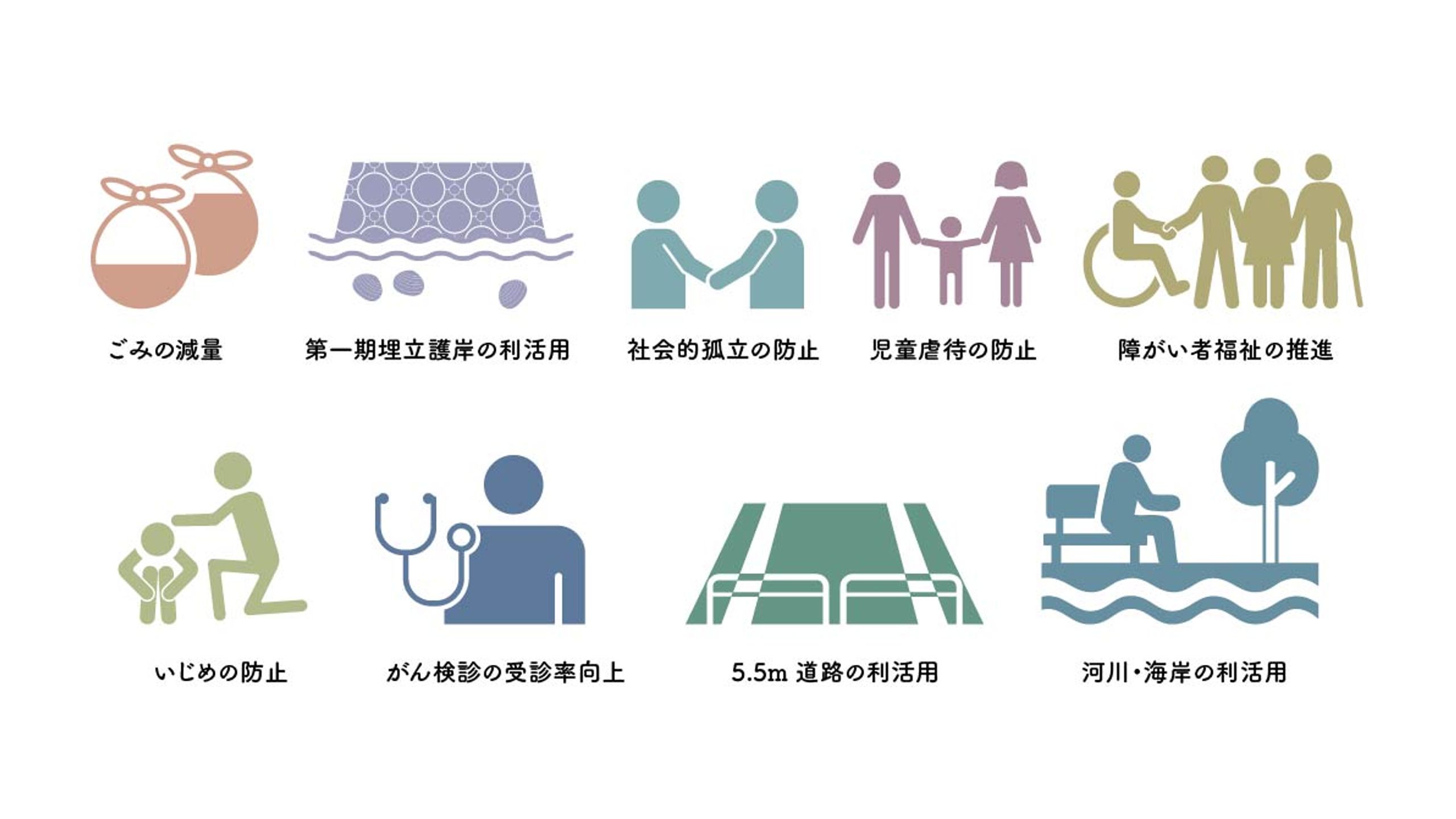

2024年度、2025年度には改めて市役所内でのリサーチをおこない、浦安市のもつ課題をさらに幅広く捉えることとなりました。そこで発見された9つの課題の中から今年度取り組む課題を選び、プログラムづくりの基盤としていきます。

9つの課題

9 development goals

河川・海岸の利活用

水辺と私たち、どうつながっている?

河川と海岸は自然環境の一部であると同時に、人々の生活や交流、災害対策にも深く関わっています。治水や水資源の管理だけでなく、地域活動の場としての活用や「かわまちづくり」など水辺空間の可能性も広がる中で、わたしたちは河川・海岸とどのように共生し、活用していくべきなのでしょうか。

関連記事

浦安藝大アートウィーク「まちを覗けば、なにが見える?」展示レポート

2026年1月16日(金)〜1月25日(日)まで新浦安駅周辺で開催していた浦安藝大アートウィークが無事閉幕しました!その様子を写真で振り返ります。

2026年01月27日

URAKKO LAB 奈木野祥仁「浦安考現学ー水際から未来へー」浦安の水辺環境を”観察・行動・表現”の3段階で体験するワークショップ!〈浦安藝大アートウィーク〉

触れることから、まちのかたちを観察する

2026年01月24日

【参加者募集】URAKKO LAB 奈木野祥仁「浦安考現学ー浦安のかわをめぐる観察ー」

東京藝大の学生と、浦安のうみ、かわを観察するURAKKO LABワークショップ「浦安考現学ー浦安のかわをめぐる観察ー」を開催します!

2025年10月15日

障がい者福祉の推進

共に生きるってどういうこと?

年齢や障がいの有無によって生活の質が左右されることなく、すべての人が尊厳をもって暮らせる社会を実現するためには、高齢者・障がい者福祉の推進が欠かせません。支援の在り方や地域とのつながりの形は多様であり、制度やサービスの整備を通じて、私たちはどう共に生きる社会をつくれるでしょうか。

関連記事

インクルーシブ音楽ワークショップ「オトカタライ」の記録動画を公開しました

インクルーシブ音楽ワークショップ「オトカタライ」の記録動画が公開になりました。

2026年02月01日

浦安藝大アートウィーク「まちを覗けば、なにが見える?」展示レポート

2026年1月16日(金)〜1月25日(日)まで新浦安駅周辺で開催していた浦安藝大アートウィークが無事閉幕しました!その様子を写真で振り返ります。

2026年01月27日

URAKKO LAB 上原加菜「うらっこでつむぐ絵本づくり」〜世界に一冊の絵本が完成するまで〜④手話読み聞かせイベントを開催しました!〈浦安藝大アートウィーク〉

絵を描く、物語をつくる、点字を打つ、そして手話で伝える。役割をつなぎながら進んできた「うらっこでつむぐ絵本づくり」手話読み聞かせ発表会の様子をお伝えします。

2026年01月19日

ごみの減量化

ごみはどこへゆくのか?

人は生きている限りごみを出し、浦安市のようにたくさんの人が集まり住む場所では、それらのごみをどう集めどう処理するのか、健全な暮らしのために常に探究されています。そして、持続可能な暮らしのためにごみの捉え方を更新し活用していくことを考えなければなりません。浦安市では4Rを推進しており、リサイクルの更なる促進と食品ロスの削減などによりごみの減量へつなげることを目標としています。わたしたちの生活と密接なごみはどのような存在でどこへゆくのでしょうか。

関連記事

浦安藝大「拡張するファッション演習」成果展2023-2026 を開催しました

浦安のまちで育まれてきた「装い」の実践が、ひとつの空間に集まりました。浦安藝大「拡張するファッション演習」成果展2023-2026の様子をお届けします。

2026年02月10日

浦安藝大「樫村芙実+蓮溪芳仁+樫村研究室」2023-2025展 開催のお知らせ

本展では、2日間にわたり、これまでの活動の中で生まれた作品や記録を通じて、樫村研究室の3年間の歩みを紹介します。1月31日には、建築家の森純平さんをお迎えし、「樫村芙実+蓮溪芳仁+樫村研究室」のこれまでと、これからの浦安藝大について語り合うトークイベントを開催します。

2026年01月15日

【参加者募集】西尾美也+林央子レクチャー・ワークショップ「拡張するファッション演習とは何だったのか」

「拡張するファッション演習」トークイベント&ワークショップを開催します。この浦安の地でファッションがいかに「拡張」されたのか、本プロジェクトのディレクター西尾美也とキュレーターの林央子が3年間の振り返りを行い、参加者のみなさんとワークショップを行います。

2025年11月04日

第一期埋立護岸の利活用

第一期埋立護岸ってなに?

浦安市は漁師町だった時代から数度の埋め立てを繰り返し、市域は4倍に広がりました。そしてその埋め立て事業には第一期、第二期とあり、第一期埋め立て事業の際にできた護岸はその役割を終え、浦安市の歴史を語るものとして今川地区から入船地区にかけて現存しています。一方で東日本大震災の被害により一部損傷がみられます。わたしたちは今後、旧護岸が語る浦安市の歴史をどのように継承していくのでしょうか。

関連リンク

関連記事

2024年度事業報告書を公開しました!

2024年度の事業報告書を公開しました。

2025年05月14日

護岸アーカイブプロジェクト—埋立地の記憶を保存する—(Seawall Archive Project)|プロジェクトレポート|横山渚+佐藤桃子|(2024年)

「浦安のすきまをみつける。」というプロジェクトを手掛けるアーティストの佐藤桃子さん、横山渚さん。「護岸アーカイブプロジェクト」について、アーティストの2人へのインタビューを行いました。

2025年01月10日

「旧海岸線散歩道内覧会」ワークショップ

展示作品「旧海岸線散歩道」を散策し、そこでの体験を白地図に描いていくワークショップ。また参加者の動きをアーティストがドローイングとして記録します。それにより市民とアーティストの両視点を視覚化し、第一期埋め立て護岸の緑道を新しい視点から捉えていきます。

2025年01月03日

社会的孤立の防止

人と人の「つながり」を生むために

日常生活もしくは社会生活において孤独を覚えたり、社会から孤立していることで心身に良くない影響を受けている状態を「孤独・孤立の状態」とするのであれば、孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において誰にでも生じ得るものです。孤独・孤立の要因や状態は多様です。社会の変化により個人と社会及び他者との関わりが希薄になる中で、わたしたちはいかに孤独・孤立と向き合うのでしょうか。

関連リンク

関連記事

浦安藝大「拡張するファッション演習」成果展2023-2026 を開催しました

浦安のまちで育まれてきた「装い」の実践が、ひとつの空間に集まりました。浦安藝大「拡張するファッション演習」成果展2023-2026の様子をお届けします。

2026年02月10日

浦安藝大アートウィーク「まちを覗けば、なにが見える?」展示レポート

2026年1月16日(金)〜1月25日(日)まで新浦安駅周辺で開催していた浦安藝大アートウィークが無事閉幕しました!その様子を写真で振り返ります。

2026年01月27日

浦安藝大「拡張するファッション演習」成果展 2023-2026 開催のお知らせ

2023年度から浦安市で始動した「拡張するファッション演習」は、浦安市民を対象に、ファッションの対話的・協働的な側面に光をあて、個々人のためのデザインについて、アップサイクル(廃棄された・廃棄間近な素材や、古着の再利用)等を経由して思考・実践する試みです。3年間のまとめとなる成果展を開催します。

2026年01月15日

児童虐待の防止

子どもが安全に豊かに暮らすには?

浦安市では児童に関する相談は年に900件程度あり、虐待の通報の他に子育てに関する相談も増えています。そのように子育てに悩む家庭へ早めに対応することで、深刻な虐待に至らないように予防につなげています。また周辺の大人からの通報だけでなく当事者の子どもたち自身が助けを請える環境づくりも課題であります。子どもたちが安全に豊かであるとき大人もきっと安全で豊かであるはず。子どもが子どもらしく生きられるためにわたしたちには何ができるでしょうか。

関連リンク

関連記事

【動画公開】「つながりの器」

2025年4月から行ってきた「つながりの器」のワークショップの記録動画が公開になりました!是非、ご覧ください!

2025年09月22日

第58回千葉ブロック大会・浦安大会 CHIBA★FESTIVAL in浦安」に出展しました!

9月6日(土)、浦安藝大は「第58回千葉ブロック大会・浦安大会 CHIBA★FESTIVAL in浦安」に出展しました。浦安公園では「みんなのうみ」ワークショップを、郷土博物館ではVR体験「みんなのうみをひらく」を実施し、多くの方々にご参加いただきました。

2025年09月08日

展示「つながりの花壇」第1期

ニューコースト新浦安において、「つながりの器」の展示「つながりの花壇」を開催しました

2025年09月05日

いじめの防止

いじめはなくすことができる?

いじめは人の尊厳を傷つけ、時には命を奪うことすらある深刻な行為です。多様性を理解し、ちがいを尊重し、認め合って生活していくことで、いじめ防止や誰もが自分らしく生きやすい社会の実現につながるはずです。お互いのちがいを認め合えることこそが根底にある普遍的な課題かもしれません。わたしたちはいじめをなくすことができるのでしょうか。

関連リンク

関連記事

「ののぽと育てる浦安綿花」ワークショップを開催しました!

10月26日(日)、文化会館大会議室にて「ののぽと育てる浦安綿花」ワークショップを開催しました。アーティストは、兵庫県西脇市で綿花を育てている北原一輝さんと河野詩織さん。浦安で市民の皆さんがこの半年間育ててきた綿を使い、糸をつむぎ、布を織る、集大成の一日となりました。

2025年11月04日

【動画公開】「つながりの器」

2025年4月から行ってきた「つながりの器」のワークショップの記録動画が公開になりました!是非、ご覧ください!

2025年09月22日

第58回千葉ブロック大会・浦安大会 CHIBA★FESTIVAL in浦安」に出展しました!

9月6日(土)、浦安藝大は「第58回千葉ブロック大会・浦安大会 CHIBA★FESTIVAL in浦安」に出展しました。浦安公園では「みんなのうみ」ワークショップを、郷土博物館ではVR体験「みんなのうみをひらく」を実施し、多くの方々にご参加いただきました。

2025年09月08日

がん検診の受診率の向上

健康とはなんだろう?

浦安市では市民の死因第一位であるがんに対して6種類のがん検診の実施や、働く世代の健康課題への取り組みなどをおこなっています。心身の健康は人間がその人らしく生きるための基盤であり、そして豊かなまちの基盤でもあります。そもそも健康とはどのようなものでしょうか。そして、わたしたちはいかにして健康な暮らしを築けるでしょうか。

関連記事

5.5m 道路の利活用

5.5m道路、どうつかう?

5.5m道路とは北栄、猫実、当代島地区の一部の道路です。地盤沈下解消のための北部土地改良事業で整備された水路が、その後、暗渠(あんきょ)化されました。その名の通り道幅は5.5mであり、農地用水路の上に蓋をしてアスファルト舗装をかぶせた構造となっているため重量制限があり、車止めにより車両の通行を制限しています。5.5m道路ではどんなことができるでしょうか。

関連記事

浦安藝大アートウィーク「まちを覗けば、なにが見える?」展示レポート

2026年1月16日(金)〜1月25日(日)まで新浦安駅周辺で開催していた浦安藝大アートウィークが無事閉幕しました!その様子を写真で振り返ります。

2026年01月27日

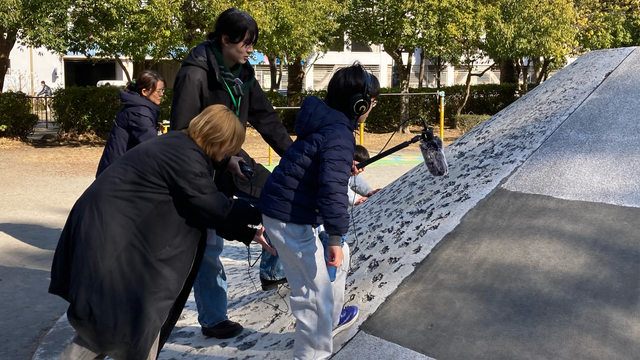

URAKKO LAB 坂本恭隆 ワークショップ「まちの音を録音し、そのリズムや音色を映像に変換してみよう!」を実施しました!〈浦安藝大アートウィーク〉

新浦安のまちで音を集め、映像に変えて体験する。地面から聞こえる音を手がかりに、VRでまちを歩くワークショップを行いました。

2026年01月26日

浦安藝大「樫村芙実+蓮溪芳仁+樫村研究室」2023-2025展 開催のお知らせ

本展では、2日間にわたり、これまでの活動の中で生まれた作品や記録を通じて、樫村研究室の3年間の歩みを紹介します。1月31日には、建築家の森純平さんをお迎えし、「樫村芙実+蓮溪芳仁+樫村研究室」のこれまでと、これからの浦安藝大について語り合うトークイベントを開催します。

2026年01月15日