浦安藝大では、10月4日(金)から10月8日(火)にアトレ新浦安のガーデンテラスでイベントを開催しました。

今回のイベントでは、アトレ新浦安に来館した幅広いお客さまを対象に、浦安藝大の取り組みを知っていただく機会となるよう、アートを通した社会課題へのアプローチを体験していただくワークショップも企画しました。

〈ワークショップ〉カシカ ハテナ

— 1人ひとりの日々にある「?」を立ち止まって考える —

誰でも気軽に参加できるワークショップ「カシカハテナ」は、チェキを用いて日常の「?」を可視化させます。浦安藝大のキャッチコピーでもある「一人ひとりの日々にある『?』を立ち止まって考える」をテーマに、いつも見ている景色の見方を変えたり、見過ごしていた何気ない物にもう一度目を向けてみたりするワークショップです。

カシカハテナの参加者は、まず「問い」を選びます。「問い」は、浦安藝大が取り組んでいる浦安市の今日的な社会課題から作りました。その問いかけに対してチェキで撮影(写真を選択)し、タイトルをつけて展示していきます。

同じ問いかけでも違うモチーフを選んだり、同じような写真でも選ぶ問いが違ったり、タイトルが違ったり、人によって物の見方や感じ方が違うことも可視化されていきます。

5日間をかけて写真は次第に増えていき、多様な「?」が可視化されました。

〈ワークショップ〉イス to ベンチプロジェクト

— あなたにとっての余白を探す —

10月6日(日)に実施した、佐藤桃子と横山渚が展開するプロジェクト「浦安のすきまをみつける。」の「イスtoベンチプロジェクト」は、「居場所」と「つながり」をテーマにしたワークショップです。

イスをつくり、様々な場所に置くことで、「自分」という点を可視化していきます。イスを通して、他者と自分の現在地の距離を認識し、お互いに影響を与え合ったり、時には影響を与えないことで、個々の存在を尊重しながら、つながりを深めていくことがテーマです。

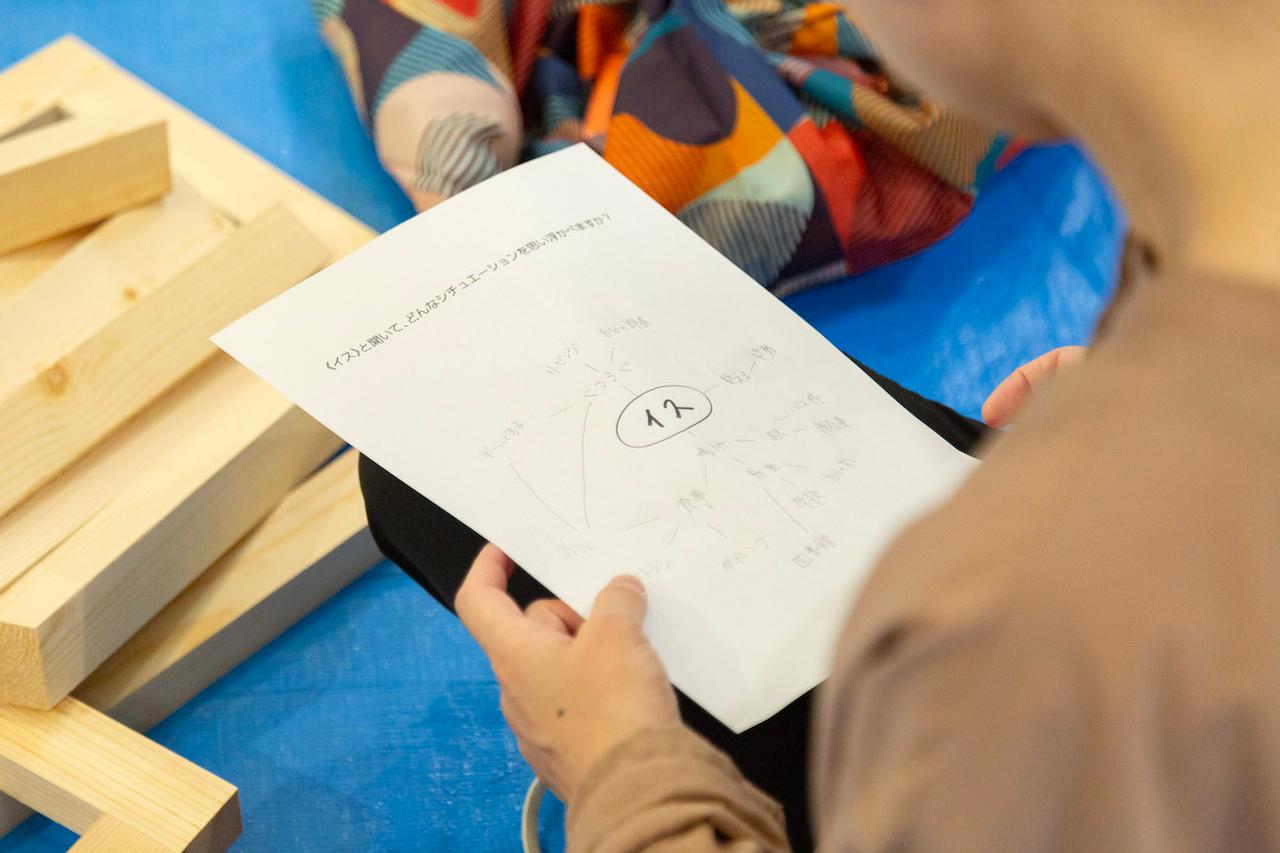

最初の導入として、「イス」と聞いて、どんなシチュエーションを思い浮かべるのか、みんなで考えていきます。イスといえば教室など、それぞれの持つイスのイメージを共有していきます。イスから派生されたキーワードを読み解くと、環境や体調、精神状態、社会的地位など、さまざまな意味での「居場所」を象徴していることに気づきます。その気づきを背景に、自分の居場所となるイスの制作を始めていきます。

各部材をインパクトドライバーとネジを用いて接合していきます。ネジを打つ作業は、不安定で難しいですが、みんなで協力して行いました。イスの背もたれの裏にサインをして完成です。

出来上がった椅子は、並べると長いベンチになります。ベンチになったイスに座ると、一人でイスに座っている時とは違った気持ちになります。隣の人を気にして、足を開かないようにしたり、振動が伝わらないように動かないようにしたり、知らず知らずのうちに自分の振る舞いも変化していることに気づきます。

次にアトレ内で、自分にとって居心地が良さそうなところを探して、イスを置いてみます。人が多いショッピングモールでは、どこだったら居心地がいいのか考えるときに、周囲の人ととの距離感も同時に考えていることに気付きます。

本屋を眺められる場所、1階の様子が見下ろせる場所、その視線の先には誰かがいるけれど、誰にも気にされない、そして誰も気にならないような場所を選んでいるように見えました。

最後に、共有の時間です。誰がどんな理由でどこを自分の居場所にしたのか話し合います。

設置したイスをしばらく、その場所に置いておくと、他の誰かがそのイスに座って休憩したり、荷物の整理をしたりしていました。誰かが居心地が良いと思った場所は、他の誰かにとっても居心地が良いと感じるのかもしれません。

思い出の服の募集(パブローブ in 浦安)

— あなたの大切な服をみんなでシェアするプロジェクト —

10月4日(金)から7日(月)までの4日間、思い出の服を募集しました。思い出の服だけではなく、その服にまつわるエピソードも伺います。若い頃に思い切って購入した服や、イベントで着用した服、先立たれてしまった家族の服など、着ないけれど思い出があって捨てられない服はどの家庭にもあるかと思います。

ショッピングモールで服を選ぶときは、値段やサイズ、ブランド、素材などが気になりますが、パブローブではきっと服にまつわる誰かの思い出が先に目に入ります。集まった思い出の服は、図書館のような公共のワードローブ「パブローブ in 浦安」として、1月にアトレ新浦安で開催予定です。

アトレ新浦安では、多くの人が行き交うショッピングモールを舞台に、写真とタイトルによって可視化された「?」や、自分という点として制作された「イス」、思い出とともに募集された「服」、どれもが誰かの気配を感じる作品となっていました。一人ひとりの考えや想いが尊重される空間が、そこに生まれました。

text: Hiroki Hayashi