「アートプロジェクトは生き物」だと言う五十嵐さんは、その土地の人と出会い動いた心にしたがって、作品を作り上げていく。そんな五十嵐さんが「浦安」という土地を想像したときに、まず思い浮かぶ顔がふたりいると言う。ひとりは浦安の「風」と出会うきっかけになった馬場恒雄さん。浦安の風を知り尽くす凧揚げのスペシャリストで《風の子》の技術面をサポートしてくれた。もうひとりは浦安でおやじの会を立ち上げたりと浦安のコミュニティ作りをしている須田哲史さん。風の子を浦安の人たちに広める上で、いろんな人と繋がるきっかけを作ってくれた。ふたりとのご縁は今も続いていると言う。

「ふたりとも『浦安がもっとこうなっていくといいな』とか『こうしていきたいな』という思いを持っています。馬場さんは総合公園を中心に、風をいかして場をもっと活性化させていきたい。須田さんは子どもたちのために浦安という故郷をどう作っていくかを考えていきたい。それぞれ視点が違うけど、浦安の未来に対してアートの可能性を見い出してくれています」

その思いの表れのひとつとして、須田さんが中学校で企画する「キャリア教育」に五十嵐さんがゲストとして招かれた。中学1年生に対して消防士やアナウンサーなどいろんな職業の人が自分の仕事について話をする取り組みで、五十嵐さんもアーティストとしての仕事を子どもたちに伝えた。

「浦安藝大をきっかけに出会ったアーティストを、その地域の人が呼んで、子どもたちに対して『こういう生き方もあるんだよ』とひとつの物差しを見せることができた。浦安で生まれたひとつのおもしろい事例だと思っています」

浦安藝大の枠組みを超えて新たなアクションに繋がり、アートが地域に根付くきっかけが生まれた。これはアーティストが地域に関わるアートプロジェクトの、ひとつの反響のカタチではないだろうか。

「他にもワークショップで出会った子どもたちやお母さん、お父さんたち浦安のいろんな人の顔が見えました。会話をしていくと『もっと浦安を楽しみたい』『浦安という街を作っていきたい』と、みんないろんな思いを持っていて。まだ会ってないだけで、もっともっといろんな人いるんだろうな」

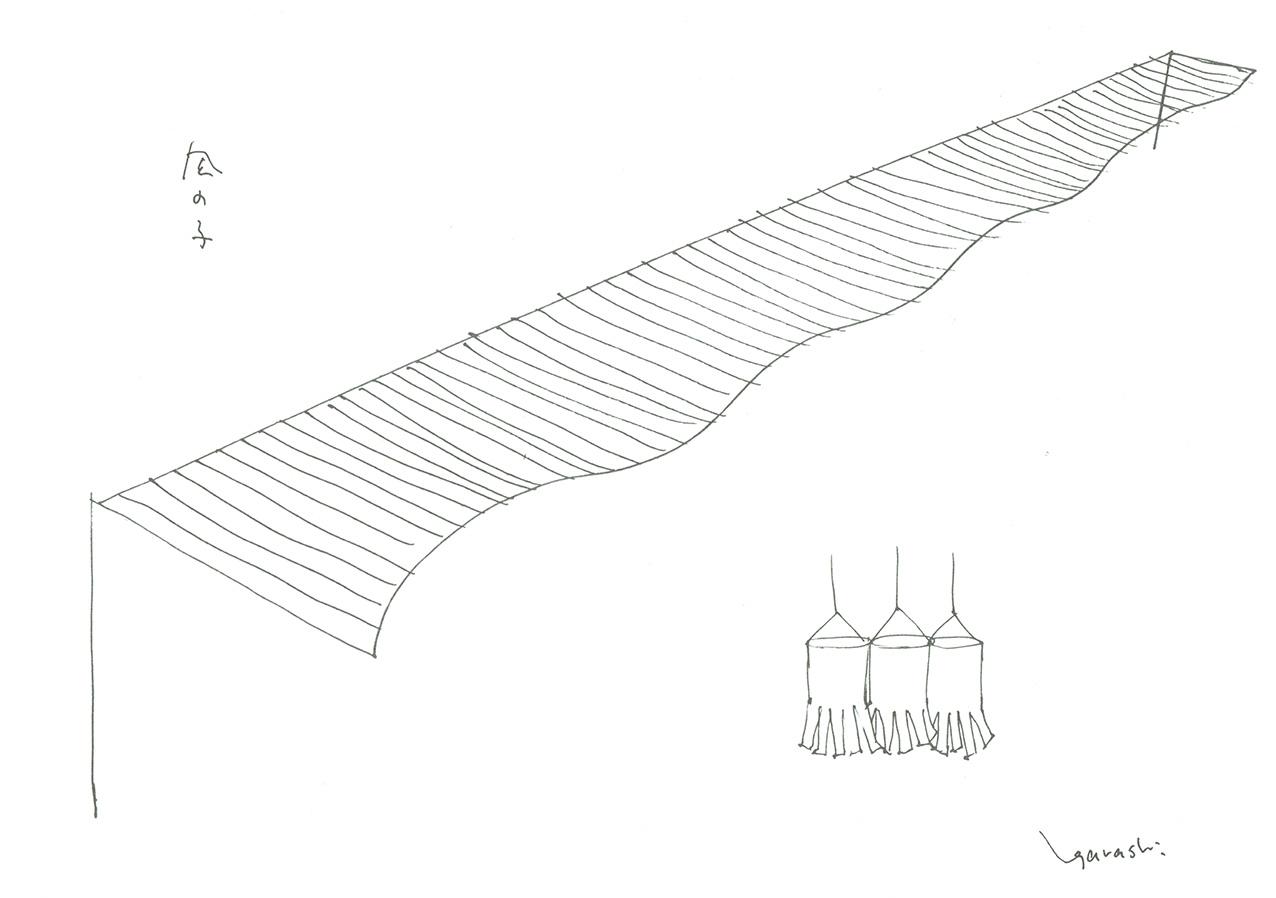

浦安の空を泳ぐ風の子

《風の子》を構成する吹き流し=風の子のひとつひとつは、浦安各地で開催されたワークショップで子どもたちと一緒に作ったものだ。子どもたちは1〜2ヶ月ほど家で風の子とともに暮らし、約束の日に総合公園に連れてきてくれた。さらに須田さんが繋いでくれた浦安の学校や学童で作られた風の子も集まり、浦安の空を泳ぐ大群となった。

海に面した総合公園は休日には家族連れで賑わい、テントを張る人がいたり、バトミントンをする親子がいたり、海沿いを散歩する人がいたりと、みんなが思い思いの時間を過ごしている。そんな風景に現れた《風の子》に、浦安の人たちはどんな反応を示したのだろう。

「『わー!綺麗!』と言う人もいれば『あれ、お化けみたいで怖い』と言う人もいたりと、いろんな人がいました。ランニングしてる人がふと立ち止まって《風の子》を見上げたり、写真を撮ってる人もいて。そんな風景を見ながら、それぞれの中にどんなものが残っていくのかを考えていました」

壮大な自然を前にしたときのような美しさを感じる五十嵐さんの作品は、土地に根を張り、土地に染みた記憶や人々の想いを吸い上げたような力強さを持っている。

「僕は美術の力を信じています。やっぱり理屈を超えちゃうんだよね。僕たち人間はかなり視覚的要素に頼って生きていて、その中でいろんなものを見たり見ようとしている。それこそ作品には作り手の眼差しもあって、そこに見る人の気持ちが重なってほしい。どんな表現もどう受け取るかは受け手次第なんだけど、僕がイメージしているものに意識が向いたり、考えを巡らしてもらうきっかけを作品を通して作っているんだと思います」

「埋立地にとっての神様とはなにか?」という問いが出発点となった《風の子》。神様は自然法則の中から、人が見出すものだと、五十嵐さんは言う。《風の子》と向き合った人たちは、何を感じ取ったのだろう。ある日、自身が作品に込めた眼差しと浦安の人の想いが重なったような瞬間に、偶然立ち会ったそうだ。

「総合公園に風の子を持ってきてくれた子どものひとりが『風って目に見えるんだね〜!』と言ってて、それが胸に刺さりました。あと《風の子》はサラサラという音もするんだけど、それを聞いた年配の女性が『この音はご先祖様の声だね』と言ったんです。これにもドキッとしました。目に見えないものや、聞こえる音に対して反応してたのが、すごく印象的だった」

土地に紡がれていく風の子の物語

風の子を作る現場ではそれぞれが考える風の子の物語が生まれていた。例えば、自然の「風」とウイルスの「風邪」をかけて、「あした天気にしておくれ」と、てるてる坊主を作るように、「風邪ひきませんように」と、風の子を作る。それを年に1回の約束の日にみんなが総合公園に持ってきて願いを込めながら吊るという想像も。そんなふうに風の子は、浦安で続いていくのだろうか。

「須田さんは《風の子》が伝統行事みたいに続いて、子どもたちが土地を愛するきっかけになって欲しいという思いを持ってくれています。例えば昔の浦安には、海苔を養殖している風景があった。今回はパワーリップという生地を使ったけど、風の子を作る紙を海苔を作るように作ってみる。すると浦安の海辺にもともとあった海苔の養殖の所作が風の子の中に落とし込まれるのも、おもしろいかもしれない」

もしこのプロジェクトが五十嵐さんの手を離れたとしても、そんなふうに、その時代に生きる人たちの思いや解釈が練り込められながら、風の子が浦安の伝統として継承されていく未来があるのかもしれない。

「風の子が続いていくのであれば、浦安の人たちが想像してくれた物語が原動力になっていくと思います。アートの根本は心を動かすことにあると思っていて、その感動から原動力が生まれる。浦安の人たちの心が《風の子》をきっかけに動いて、未来へのイメージがどんどん連鎖していけば、本当におもしろいと思う。風の子を作り続けていきながら『風の子ってなんだろう?』と、ああでもないこうでもないと話を続けていくみたいなね。それが問いとなって土地に残っていけばいいよね」

生まれ育った埋立地と、改めて向き合って

さまざまな土地を旅してきたあとに、地元の埋立地に戻ってきたことを、どこか必然のように受け止めていた五十嵐さん。「何もない」と思いながら育った埋立地に改めて向き合ったいま、心境に変化は訪れたのか。

「埋め立てられる前は、命を育む揺り籠のような干潟があって、それを人の都合で全部埋めたわけですよね。それが正しかったかどうか考えるよりも、すでにある現実と向き合うことが必要です。僕もそうだったけど、子どもたちは埋立地で生まれ育っていく。土地ができて50年の場所だからこそできることがあるんじゃないかと考えています」

長い地球の歴史からみれば、できてから50年という埋立地は、まだ生まれて間もない。これからどんな未来も描ける可能性を秘めている。

「ある種ニュートラルな埋立地だからこそ、アートを基盤にしたまちづくりができたりするんじゃないかな。アートの魅力は他者と自分の違いをおもしろがったり、文化的な違いを楽しむところにある。みんなが同じ形をしてないと、社会のシステムに関われない状態じゃなくて、デコボコした形でもそれぞれの良さがあるから、一緒にやるとおもしろいんだよね。違いに恐怖すると戦争になっちゃうんだけど、違う他者同士を認め合える可能性を、アートは持ってる。《風の子》にもいろんな形がいるから隣同士で絡んじゃうこともあったけど、そんな時は頑張って糸を解けばいいし、順番を変えてみるのもいい。そんなイメージで社会も形作られていくと、豊かだと思います」

だれひとりとして同じ人間がいないように、風の子もつくった人の個性が現れていた。風を受けてひとつの生き物みたいに、ダイナミックに動く《風の子》のように、われわれ人間も自然の大きな流れの中で生き、生かされている。

「あと《風の子》がなくなる瞬間もやっぱり良くて。元の風景に戻るんだけど、これまでとは少し違うように感じられる。元の風景に出会い直すみたいなことが起こるんです」

風の子がなくなった景色を前に、浦安の人たちは何を想うのだろう。これからも浦安には、風が吹き続ける。

text: Lee Senmi

edit: Tatsuhiko Watanabe